欧美汽车加速脱钩中国(2)

扫一扫

分享文章到微信

扫一扫

关注99科技网微信公众号

这次重塑供应链的尝试,不单单针对中国,本质上是各国都在尝试把产业链的主动权重新握在自己手中。比如此次美国的通用汽车公司同样发表指令,要求减少对委内瑞拉、俄罗斯等国相关供应的依赖,以达到降低整个供应链风险的目的。

自上世纪90年代以来,美国、西欧发达国家便大规模将制造业外迁,中低端产能不断出走,这让欧美资本获得了规模相当庞大的成本红利,却也导致了本国制造业的空心化,以及部分关键环节受制于人等一系列弊端。

近十年来,美国等西方国家在关键矿产、半导体、能源装备等领域的对外依赖度均较高,而中国的工业体系却越来越完整,供应链韧性不断增强。

在现实的对比之下,欧美国家对制造业回流的诉求变得愈发迫切。

汽车是制造业体系中综合性极高的行业之一,其产业链跨度极广,覆盖钢铁、铝材、电子、电机、化工、材料、稀土、玻璃等各个工业部门,是工业体系的“集大成者”。

一旦汽车产业链开始重建,就能带动多个工业制造领域的全面重启。

数据上看,汽车产业对各国经济与就业的重要性不言而喻。比如在中国,汽车产业占GDP和税收的10%左右,是第一大工业产业;在德国,汽车产业同样占GDP近10%,贡献了近一半的制造业增加值;而在日本,汽车产业对GDP的贡献高达20%,行业直接和间接创造的就业岗位占全国劳动人口的10%。

正因如此,欧美把汽车产业视为“必须夺回的战略高地”,这不单单是为了去中国化,更是他们试图通过重建汽车产业链,重新稳住工业制造根基的选择。

供应

无论是在欧洲还是北美,产业链回流都不是一句口号能够完成的事。尤其是对于像汽车这样供应链高度全球化、分工极端精细的行业来说。

美国是最典型的例子。自上世纪80年代制造业大量外迁,其汽车产业就不断向韩国、墨西哥、中国等国家转移。美国制造业占比持续下滑,供应链越来越依赖于外部的低成本生产。

1994年北美自贸协定(NAFTA)实施后,该趋势进一步加速。当时美国本土汽车制造业就业人数为28.2万,到2018年已降至23.4万,减少17%。大量生产环节迁往墨西哥。美国国内工厂关闭,汽车工业的完整性被彻底打破。

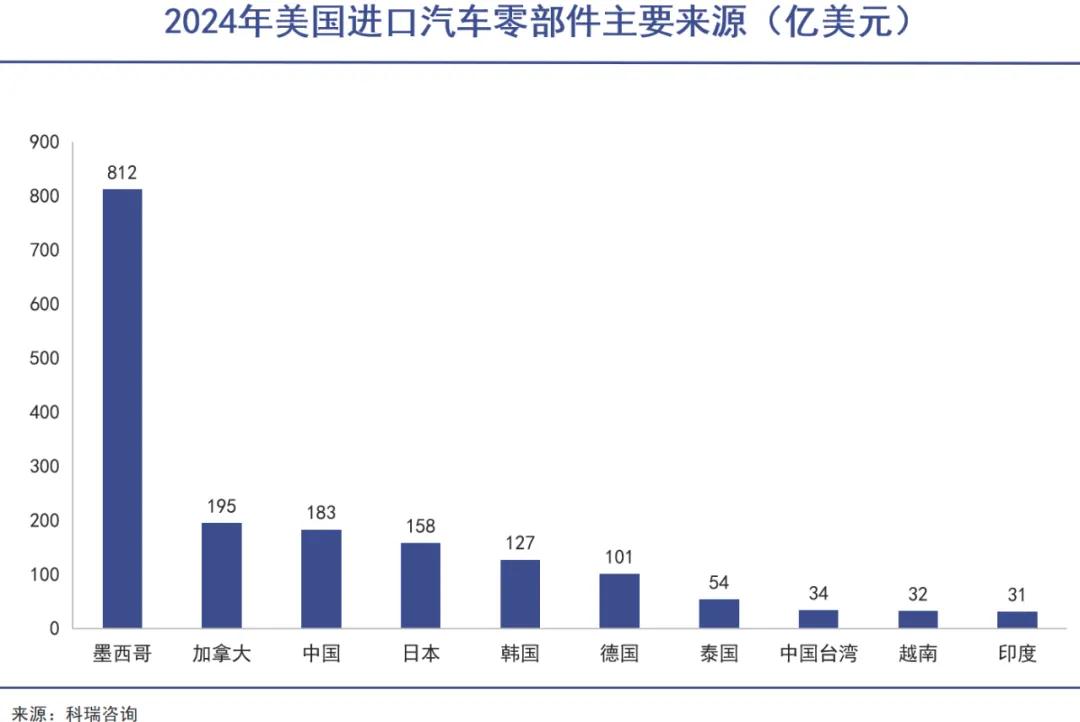

到如今,美国汽车行业约60%的零部件依赖进口,主要来源包括墨西哥、加拿大、中国和日本。其中墨西哥占比超过40%,中国约11%。

其中,美国从中国进口的零部件涵盖车身、底盘、轮胎、玻璃、汽车电子、电控系统、锂离子电池等各个环节,涉及整车系统多个模块。这意味着,美国即便想加速“去中国化”,也难在短时间内真正快速重建这些环节的供应能力。

目前,欧美针对汽车供应链的博弈基本围绕燃油车展开。欧美燃油车经过百年发展,已经在发动机、变速箱、燃油喷射系统、排放控制等关键产业领域有了深厚的积累,这些环节高度技术密集,同时具备成熟产业集群,这也是欧美在汽车领域进行供应链管理的底气。

投稿邮箱:jiujiukejiwang@163.com 详情访问99科技网:http://www.fun99.cn

亚马逊云科技re:Invent 2025发布Nova 2系列,多款中国

亚马逊云科技re:Invent 2025发布Nova 2系列,多款中国

在亚马逊云科技举办的re:Invent 2025全球大会上,首席执行官Matt Garman宣布推出四

快资讯2025-12-04

iPhone 17系列立大功!苹果10月全球份额24.2%:创历

iPhone 17系列立大功!苹果10月全球份额24.2%:创历

12月4日消息,据市场调研机构Counterpoint Research最新报告,2025年10月,苹果在全球

快资讯2025-12-04

推荐资讯

推荐资讯